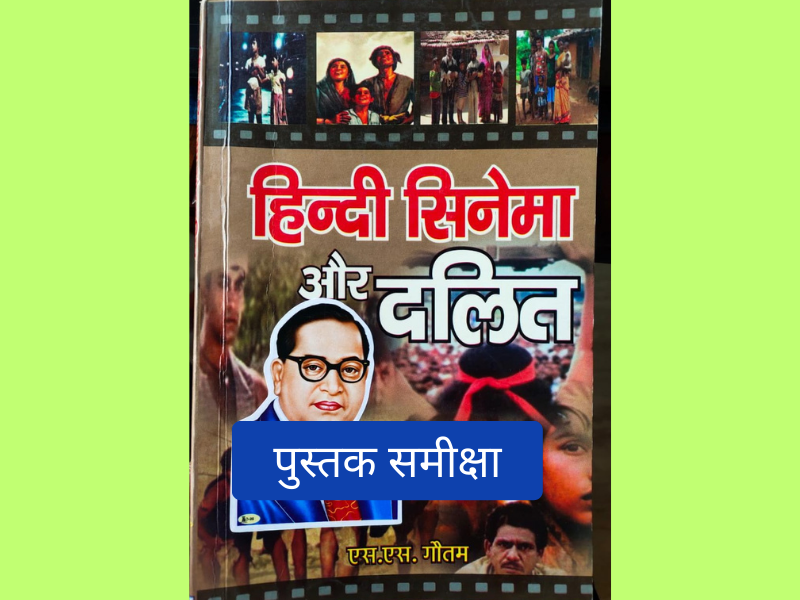

Hindi cinema and Dalits Book Review

हिंदी सिनेमा और दलित (Hindi cinema and Dalits) पुस्तक का संपादन एम.एस. गौतम ने किया है। एम.एस. गौतम इनका साहित्यिक नाम है, जबकि असली नाम सुलतान सिंह है। इनका जन्म 25 अगस्त 1952 को जोनमाना, बागपत (मेरठ) में हुआ। (पुस्तक इस लिंक पर क्लिक करके खरीदें)

इस पुस्तक में 16 लेख हैं- हिंदी सिनेमा और दलित (जितेंद्र बिसारिया), दलित समस्या चित्रण से फिल्म जगत मुँह चुराता है (जयप्रकाश कर्दम), सिनेमा संसार का कटु यथार्थ (डॉ. मुकेश कुमार मिरोठा), सिनेमा में भी दलित हाशिए पर ( डॉ. चंद्रभूषण अंकुर), हिंदी सिनेमा में दलित बिंब – नए सरोकारों की जरूरत (ललित जोशी), दलितों की आवाज- दलित कैमरा (वन्या मेहता), बैंडिट क्वीन का यथार्थ ( आरती सिंह), जातिवादी चेहरे को बेनकाब करता सिनेमा ( जयराम पासवान), आक्रोश – मौन भी अभिव्यंजना है (नीलम जाँगिड़), हिंदी सिनेमा और दलित आदिवासी स्त्री प्रश्न ( प्रियंका सोनकर), अछूत कन्या में दलित विमर्श (बृजेश कुमार त्रिपाठी), हिंदी सिनेमा में दलित कलाकार (विवेक पाठक), दलित विमर्श और हिंदी सिनेमा (सुरेश कुमार), अमर प्रेम की गजब कहानी (हीरा मीणा), हिंदी सिनेमा और दलित मुक्ति का यथार्थ (कुलदीप), फिल्म और दलित (मुकुल श्रीवास्तव), जातिगत भेदभाव में जकड़ी सिनेमाई बिरादरी (राजेश यादव), फैन्ड्री – दलित सिनेमा का उत्सव (अतुल आनंद)

इस लिंक पर क्लिक करके- सिनेमा से संबंधित किताबों की जानकारी एवं उनकी समीक्षा

संपादक ने सारा परिश्रम लेखकों के लेख जुटाने में लगा दिया, इसीलिए केवल दो शब्द लिखे हैं- सिनेमा अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है। इसमें दलितों को किस लिया जाता है, इसका मूल्यांकन करने हेतु ही प्रस्तुत पुस्तक को संपादित करने का मन हुआ।

जितेंद्र बिसारिया ने अपने लेख में अछूत कन्या (1936), आवारा (1951), राही (1952), दो बीघा जमीन (1953), बूट पॉलिश (1954), मदर इंडिया (1957), गरम कोट (1955), सीमा (1955), नया दौर (1957), मिलन (1957), अर्पण (1957), सुजाता (1959), परख (1960), गंगा जमुना (1960), फूल और पत्थर (1966) सगीना महतो (1970), अंकुर (1973), बॉबी (1973), निषांत (1975), दीवार (1975), मृगया (1976), मंथन (1976), गंगा की सौंगध (1976), आक्रोश (1980), अंधेर नगरी (1980), सद्गति (1981), आरोहण (1982), सौतन (1983), दामुल (1984), पार (1984), जाग उठा इंसान (1984), आदमी और औरत (1984), देव शिशु (1985), गुलामी (1985), आघात (1985), मैसी साहब (1986), सुष्मन (1986), मायात्रा (1987), बँटवारा (1989), भीम गर्जना (1989), धारावी (1991), दीक्षा (1991), रूदाली (1992), बैंडिट क्वीन (1994), टारगेट (1994), मोहनदास (1999), बवंडर (2000), बाबा साहेब डॉ. अंबेडकर (2000), लज्जा (2001), लगान (2001), मातृभूमि (2003), एकलव्य द रॉयल गार्ड (2005), धर्म (2007), वैलकम टू सज्जनपुर (2008), रेड अलर्ट द वार विद इन (2009), पीपली लाइव (2010), रावण (2010), आक्रोश (2010), आरक्षण (2011), जयभीम कॉमरेड (2011), शुद्र द राइजिंग (2012), चक्रव्यूह (2012) फिल्मों का आदिवासी एवं दलित विमर्श के परिप्रेक्ष्य में मूल्यांकन करते हुए गंगा सहाय मीणा के निष्कर्ष से सहमति जताई है कि “दलित और आदिवासियों को सिनेमा में लाने की कोशिशें मुख्यतः सुधारवादी और रूमानी दृष्टिकोण से प्रेरित थीं। दलित जीवन की वास्तविक समस्याएं संपूर्णता में आना अभी शेष हैं… आए दिन दलितों के घर जलाए जा रहे हैं, आदिवासियों के जल, जंगल छीने जा रहे हैं लेकिन हमारा सिनेमा इस पर मौन है। इसकी सबसे बड़ी वजह सिनेमा पर बाजार और पूंजी का नियंत्रण तो है ही, सिनेमा जगत में दलित आदिवासियों ने साहित्य, राजनीति और सामाजिक आंदोलनों के क्षेत्र में आकर अपनी आवाज बुलंद की, वैसे ही सिनेमा के क्षेत्र में भी स्वयं आकर हस्तक्षेप करना पड़ेगा, तभी सिनेमा की वास्तविक तस्वीरें बदल सकती हैं।” (पृ. 62)

जयप्रकाश कर्दम निष्कर्ष निकालते हैं कि “कुल मिलाकर दलितों की ढेर सारी समस्याएं हैं, इसी तरह उनकी आशा-आकांक्षाओं का भी विस्तृत संसार है। उनके अपने विश्वास, मान्यताएँ और संस्कृति है। पंचायतीराज से लेकर भूमि सुधार तक अनेक मुद्दे उनके अस्तित्व के साथ जुड़े हैं। दलित दुनिया का शतांश भी सिनेमा में चित्रित नहीं हुआ है। जरूरी है कि दलित जीवन से जुड़े मुद्दों और समस्याओं को तथा उनके समाधानों को भी सनेमा के जरिये समाज तक पहुँचाया जाए। देखना यह है कि सिनेमा कब, किस रूप में और कितनी गहनता से दलित प्रश्नों को उठाता है। (पृ.72)

डॉ. मुकेश के अनुसार-“भारतीय सिनेमा आज जितना लोकप्रिय है, उतना ही सामाजिकता से दूर सिनेमा के प्रत्येक अंश से दलित गायब है। अगर वह कहीं-कहीं है भी तो नौकर, माली, ड्राइवर, मोची या विकलांग रूप में। लगान फिल्म के दलित पात्र की तरह वह केवल ‘कचरा’ मात्र है। फिल्मों में वह रिक्त स्थानों की तरह खंडित खंडित मिलता है। उसका स्वतंत्र अस्तित्व या समुचित विकास नहीं मिलता है। इसके बावजूद अगर हम भारतीय सिनेमा को ‘भारतीय’ कहते हैं तो उसकी समग्रता में अपूर्णता का बोध होना चाहिए। वस्तुतः भारतीय सिनेमा में दलितों का स्थान सीमित है और उनके मुद्दाँ का अब तक केवल सतही अंकन ही हुआ है। भारतीय सिनेमा को अपने इस मिथक का सामना करके उसे तोड़ना होगा। भारतीय सिनेमा एक ऐसा समवाय बने जो दलित चेतना और उसके समग्र विकास को मुख्यधारा में स्थान दिलाए। अब जरूरत मनोरंजनात्मकता के साथ-साथ समाज शास्त्रीय दृष्टि पर भी गंभीरता से विचार करने की भी है। अंत में मैं सिनेमा एवं दलितों के मध्य नए रिश्तों की बात करता हुआ कहना चाहता हूँ-

‘शिकवा रहे, कोई गिला रहे हमसे,

आरजू एक सिलसिला रहे हमसे।

फासले हों, दूरियाँ हों, खता हो कोई,

दुआ है बस नजदीकियाँ रहें हमसे।” (पृ. 82)

डॉ० चंद्रभूषण ‘अंकुर’ लिखते हैं कि -“सामाजिक सरोकारों को लेकर स्वाधीनता आंदोलन और उसके बाद नेहरू की मौत तक भारत में ढेरों फिल्में बनीं पर इनमें सदियों से प्रचलित वर्ण एवं जाति व्यवस्था का चित्रण नहीं के बराबर हुआ है। सवर्ण हिंदू समाज में पिछड़ों और दलितों को कभी अपने बराबर का मनुष्य नहीं माना। उनके प्रति सदैव उपेक्षा और अपमान का व्यवहार किया है। गैर-बराबरी के विरुद्ध मुखरित होने वाला भारतीय समाज जाति के प्रश्न पर मौन साध लेता है। जबकि दलितों की सारी समस्याओं के मूल में सबसे बड़ा कारण जाति है। भारतीय सिनेमा का नजरिया भी दलितों के प्रति कुछ खास भिन्न नहीं है। दलितों के प्रति करुणा दिखाकर वह अछूत कन्या, आदमी, अछूत, सुजाता, बूट पॉलिश, अंकुर और सद्गति जैसी फिल्मों का निर्माण तो करता है किंतु जिस तल्खी और शिद्दत से जाति के प्रश्न को उठाए जाने की जरूरत है, उस तरह से नहीं उठाता। जाति भारतीय समाज की एक कटु सच्चाई है। संविधान को अंगीकृत करने के इतने वर्षों बाद भी जाति प्रथा पूरी तरह से कौन कहे, आधी तरह से भी सफाया नहीं हो सका है। इसका प्रमाण तमाम राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय अखबारों में प्रकाशित जाति आधारित वैवाहिक विज्ञापन है।” (पृ. 83)

ललित जोशी का मानना है कि -“नया दलित सिनेमा वर्त्तमान राजनीति से तटस्थ नहीं रह सकता। उसे आत्मसम्मान, धर्म और लोकतंत्र के नाम पर किए जा रहे छलावे के प्रति सजग होना पड़ेगा। चूँकि उसमें तड़क-भड़क, आडंबर और दिखावे के लिए जगह कम होगी इसलिए उस पर नीरस होने का आरोप लगाया जा सकता है। बेबाक होकर बात कहने के लिए उसे अश्लील भी करार दिया जा सकता है। फिर भी यह स्थिति व्यावसायिक सिनेमा से बेहतर होगी जहाँ दंभ भरी शिष्ट भाषा और दोहरे मानदंडों वाली दृष्टि का प्रयोग किया जाता है।

नए दलित सिनेमा के निर्माण के दूरगामी परिणाम होंगे, शायद वैसे हो जैसे दलित साहित्य के प्रकाशन के बाद देखने को मिले थे। दलित साहित्य की दो किस्में पाई जाती हैं। ‘सामान्य’ और लोकप्रिय’। सामान्य दलित साहित्य बड़े प्रकाशनों के यहाँ से शाया होता है। जबकि लोकप्रिय साहित्य के प्रकाशक छोटे व्यवसायी और वितरक, छोटे पुस्तक-विक्रेता हैं। लोकप्रिय साहित्य सस्ते अखबारी कागज में छापा जाता है। इसलिए उसकी कीमत भी कम है। ऐसे साहित्य को लाखों दलित परिवारों में बड़े चाव से पढ़ा जाता है। शिल्प में अनगढ़ और प्रकाशन की दृष्टि से साधारण गुणवत्ता वाले इस साहित्य (मूल वंश कथा, छत्रपति शाहू जी महाराज, कुर्मी समाज, अतीत से आज तक, अछूत वीरांगना, शंबूक लीला) की अन्य विशेषता है कि उसमें इतिहास, मिथक और स्मृति के बीच किसी प्रकार का तनाव नहीं दिखता।” दलित लोकसाहित्य का प्रकाशन वितरण अंतर्वस्तु और शिल्प नए दलित सिनेमा के लिए अनुभव का नवीन क्षेत्र साबित हो सकता है। दलित लोक साहित्य की तरह ही नए दलित सिनेमा को दर्शकों के बीच जगह बनानी होगी। इसलिए लोक साहित्य की भाँति उसे निर्माण और वितरण के तरीके अपनाने पड़ेंगे। मुझे एहसास है कि साहित्य और सिनेमा की उपरोक्त तुलना कुछ असहज सी है। मसलन सिनेमा एक खर्चीली कला-विधा है। वह समष्टि द्वारा समष्टि के लिए है। जबकि साहित्य वैयक्तिक अभिव्यक्ति का नाम है और उसका उत्पादन कम खर्चीला है, वगैरह। फिर भी साहित्य और सिनेमा के सामाजिक लक्ष्य समान है। अर्थात् अधिक से अधिक पाठकों/दर्शकों द्वारा पढ़ा/देखा जाना। नए दलित सिनेमा को दर्शक बना-बनाया नहीं मिलेगा, ‘उसे’ बनाना पड़ेगा। शुरू में दलित साहित्य को भी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। लेकिन सिनेमा अब ज्यादा आसानी से संभव है, इसका एक ठोस कारण है। वह है फिल्म निर्माण के क्षेत्र में अपेक्षाकृत सस्ती प्रोद्योगिकी का अविष्कार। डी० वी० डी० उस मिथक को तोड़ती है जिसमें कहा जाता है कि फिल्म निर्माण करोड़ों की लागत से ही हो सकता है। आज डी॰ वी॰ डी॰ फारमेट को विश्व भर में लोकप्रियता इसलिए मिल रही है कि सस्ती होने के साथ उसे जरूरत पड़ने पर 35 मिमी में हस्तांतरित किया जा सकता है। शायद यही कारण है कि भूमिगत सिनेमा तथा प्रयोगवादी सिनेमा से जुड़े कई फिल्मकारों की पहली पसंद डी० वी० डी० है। डी० वी० डी० के सफल पदार्पण के बाद लगता है कि वह दिन दूर नहीं जब इससे भी सस्ती निर्माण की प्रौद्योगिकी फिल्मकारों को उपलब्ध हो सकेगी। तब नए दलित सिनेमा के निर्माण का लक्ष्य पूरा करना सहज हो जाएगा।” (पृ.112-113)

वन्या मेहता ने बताया कि -“यू ट्यूब पर ‘दलित कैमरा’ नाम से एक चैनल है, जो भारत के दलितों को समर्पित दलितों के लिए यह अपनी बात रखने का एक जरिया बन गया है। दक्षिण भारत के केरल से सामाजिक अधिकार कार्यकर्ता और दलितों के मुद्दे उठाने वाली रेखा राज कहती हैं, “मेरा मानना है कि दिल्ली में एक छात्रा के साथ हुए सामूहिक बलात्कार को लेकर हुए प्रदर्शन का मध्य वर्ग के गुस्से के अलावा कोई राजनीतिक महत्त्व नहीं है।” राज कुछ साल पहले दिल्ली में 23 साल की एक पैरामेडिकल छात्रा के साथ हुए सामूहिक बलात्कार के खिलाफ चले धरना-प्रदर्शन और मीडिया कवरेज के महत्त्व को लेकर दलित कैमरा पर अपनी बात रख रही हैं।” (पृ.117)

जयराम पासवान का कहना है कि -“स्वाधीनता के बाद हम पाते हैं कि जैसे-जैसे दलितों-पिछड़ों में जागृति आती गयी है, और वे इन तमाम ब्राह्मणवादी, जातिवादी शोषण तंत्र के विरुद्ध आवाज उठाना शुरू करते हैं, वैसे-वैसे उनके विरुद्ध अत्याचारों में बेतहाशा वृद्धि होती गयी है। बिहार जैसे ब्राह्मणवादी सामंती राज्य में दलितों-पिछड़ों के उभार को रोकने के लिए उनके सामूहिक नरसंहार किये गये, उनकी बस्तियाँ जला दी गयीं, उनकी बहू-बेटियों की इज्जत लूटी गयी। ‘पार’ फिल्म में जब एक दलित लोकतांत्रिक ढंग से सामंतवाद को चुनौती देता हुआ सरपंच बन जाता है तो दलितों को सबक सिखाने के लिए हिंसा का खुला खेल खेला जाता है। ‘पार’ और ‘दामुल’ जहाँ विरोधी जातिवादी राजनीति को नंगा कर देती हैं, वहीं दूसरी ओर ये फिल्में ब्राह्मणवादी राज्य में विद्यमान शोषण तंत्र की जटिलता के विविध पहलुओं को सामने लाती हैं।” (पृ. 123)

नीलम जांगिड़ आक्रोश फ़िल्म का विश्लेषण करते हुए कहती हैं कि -“आजादी के बाद हमने जिस तरह की समाज व्यवस्था निर्मित की, यह उसकी एक बानगी है। फिल्म में इसके समानान्तर चलने वाले दृश्यों में हत्यारे बाइज्जत बरी हो रहे हैं। अपने-अपने हितों के लिए वे अन्य सबलों (डी ० एस० पी०, नेता, वकील, चिकित्सक, उद्यमी और बुद्धिजीवी) से साँठ-गाँठ कर रहे हैं। निष्कर्ष स्पष्ट है, जो इनके खिलाफ है, वह शान्तिपूर्वक जीने का अधिकारी तो नहीं ही है। फिर भले वह अखबार का सम्पादक हो या सरकारी वकील या फिर सामाजिक कार्यकर्त्ता! आदिवासी वकील धसाने को तो गालियाँ पड़नी ही हैं कि कहीं उसके मन में अपने बिरादर लाहनिया के प्रति दया भाव न उभर आए। ऐसे में तमाम परिस्थितियाँ लाहनिया को एक ही निष्कर्ष की ओर ले जाती हैं- अपनी बहन की हत्या अपनी पत्नी और पिता को तो वह बचा न सका पर वह अपनी बहिन को इस जिल्लत भरे जीवन से निजात दिलाना चाहता है। इस तरह भारतीय समाज-न्याय व्यवस्था को भी अपना मनमाफिक जवाब मिल जाता है आदिवासी आदतन हत्यारे होते हैं!” (पृ. 125)

प्रियंका सोनकर कहती हैं कि -“हिंदी सिनेमा में दलित-आदिवासी स्त्री की छवि को बहुत ही निकृष्ट तरीके से दर्शाया जाता है। ‘बवंडर’ जैसी फिल्में दलित स्त्री के शोषण की विद्रूपता का एक कच्चा चिट्ठा खोलती हैं। किंतु ऐसी फिल्में संख्या में कितनी हैं ? दलित-आदिवासी स्त्री की प्रतिभा, उनके अभिनय और उनके कौशल को क्यों अनदेखा किया जाता है? देवदासी जैसे मुद्दे, पानी की समस्या, जल-जंगल-जमीन की लड़ाई इन मुद्दों पर मुख्य धारा के लोगों का ध्यान क्यों नहीं जाता? आज भी दलित-आदिवासी स्त्री अपने अधिकारों के लिए क्यों जला दी जाती है? उन्हें वर्चस्ववादी व्यवस्था का अत्याचार सहने पर हमेशा क्यों मजबूर किया जाता है? हिंदी सिनेमा क्या भारत के किसी एक खास तबके जो खाये पीये-अघाये लोग हैं, जिनका अपना बाजार है, जिनकी अपनी पूँजी है, उन्हीं का बनकर रह जायेगा या परिवर्तन आयेगा और दलितों और आदिवासी स्त्रियों के दिन भी बहुरेंगे? आखिर कब वो दिन आयेगा, जब हिंदी सिनेमा के इतिहास में दलित-आदिवासी स्त्री के संघर्ष और उनकी प्रतिभा का सही मूल्यांकन किया जा सकेगा?” (पृ. 127)

मुकुल श्रीवास्तव का सवाल है कि -“पिछले साल आयी फिल्म ‘पीपली लाइव’ ने एक साथ कई सवाल खड़े किये पर जो सवाल सबसे महत्त्वपूर्ण था जिसको नजरंदाज किया गया था वह नत्था की जाति । जाति आधारित समाज को वर्गीय नजरिये से देखना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्या यह सत्य नहीं है कि गरीब किसानों की इस श्रेणी में अधिकतर वे ही समुदाय आते हैं जिन्हें हम दलित के नाम से जानते हैं। जरा गौर करें, नत्था जब सबसे पहली बार गाँव के नेता से आर्थिक मदद माँगने जाता है तो उस नेता का नाम भाई ठाकुर होता है। यह नाम कुछ और भी हो सकता था पर यह एक बानगी मात्र है कि फिल्मों से लेकर समाज तक जातीय वर्चस्व कितना गहरे बैठा हुआ है और हमारी फिल्में मीडिया की कल्टीवेशन थ्योरी के अनुरूप किस तरह का संदेश बार बार हमारे मस्तिष्क मेंदूंस रही हैं।” (पृ. 139)

कुलदीप की इच्छा है कि -“अतः समय आ गया है कि भारत की सामाजिक एकता के नामूर को जड़ से उखाड़ने के लिए कुछ ऐसी फिल्में बनाई जायें जो ‘अछूत’, ‘सद्गति तथा ‘बूट पॉलिश’ से अगले दौर की हो। अब दलित जान गए हैं कि इस यथास्थिति का मुख्य कारण अशिक्षा है। शिक्षा के अभाव में आज भी दलित वर्ग को, उसकी बेचारगी का भय दिखाकर सताया जा रहा है और वे भी इस ज्यादती को केवल इसलिए सहते हैं क्योंकि वे सोचते हैं कि न्याय के दरवाजे तक पहुँचने में जो खर्चा आएगा वे उसे वहन कर सकने में सक्षम नहीं हैं, जो कीमत आयेगी, वे उसे नहीं उठा पायेंगे। सिनेमा के माध्यम से हमें उनके इस डर को तोड़ना होगा और उनमें शिक्षा का संचार करना होगा और सच मानिए जिस दिन, समाज में इस तरह की फिल्में आने लगीं. मात्र दस साल के भीतर, भारत का एक नया चेहरा देखने को मिलेगा जिसमें व्यक्ति की पहचान उसके धर्म तथा जाति के आधार पर नहीं बल्कि उसके कर्मों के आधार पर होगी।” (पृ. 138)

लेखक का परिचय (Hindi cinema and Dalits)

शिक्षा एवं व्यवसाय– 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भाग लेने की ललक एंव देशप्रेम की भावना में बहकर बी.एस.सी फाइनल का अध्ययन छोड़कर मार्च 1972 में प्रवेश। 17 वर्ष सेवा करके हवलदार के पद से स्वैच्छिक अवकाश। पुन: 1990 में भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय में नियुक्ति और वहां से 20012 में सेवा निवृत्ति।

भाषा ज्ञान– हिंदी संस्कृत पालि मराठी, पंजाबी बंगला और तेलगू।

साहित्य सृजन– चार्वाक दर्शन, पालि संस्कृत को जननी, भारतीय लोकोक्तियों में जातीय द्वेष, भारतीय साहित्य में महिलाओं पर अभद्र कहावतें, चमार रेजिमेंट और अनुसूचित जातियों की सेना में भागीदारी तथा भारतीय दलित आंदोलन और सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन आदि 25 के करीब मौलिक रचनाओं के अतिरिक्त बहुजन नायक मान्यवर कांशीराम स्मृति ग्रन्थ के सम्पादन के साथ-साथ सन्तों, दलित आंदोलन, दलित महानायक, इतिहास, लघुकथा और सामाजिक विषयों से सम्बन्धित अनेक पुस्तकों का लेखन, अनुवाद एवं सम्पादन।

स्थापना: दलित साहित्य रिसर्च फाउंडेशन, द सेंटर फॉर डॉ. अम्बेडकर एण्ड दलित लिटरेचर, गौतम बुक सेंटर, सिद्धार्थ बुक्स।

अन्य– टी.वी. चैनलों के कार्यक्रमों में भागीदारी एवं राष्ट्रीय स्तर की विभिन्न विचार गोष्ठियों में भागीदारी। सन् 1996 का डॉ. अम्बेडकर कलेंडर डिज़ाइन करने के उपलक्ष्य में डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान, भारत सरकार द्वारा मानदेय।

सम्मान एवं पुरस्कार– भारतीय दलित साहित्य अकादमी, दिल्ली, दलित साहित्य सम्मेलन कानपुर, भारतीय दलित साहित्य अकादमी, उ.प्र., मध्यप्रदेश दलित साहित्य आकदमी उज्जैन तथा अखिल भारतीय युवाजन समाज, दिल्ली द्वारा सम्मानित एवं पुरस्कृत किया गया।

सम्पर्क: सी-263ए, चन्दन सदन, हरदेवपुरी, शाहदरा, दिल्ली- 110093

फोन : 9868108258, 9871385372, 9810173667

Top Search- Dalit actors in Bollywood, Caste representation in Hindi cinema, anti caste, contested represented Dalits popular cinema, contested representation Dalits popular cinema,